本記事の紹介

【AI活用×税務調査】東京国税局「令和6事務年度 簡易な接触」運用指示のポイント

この記事では、東京国税局「令和6事務年度における簡易な接触の実施について(指示)」、「簡易な接触の事務処理要領」の内容を紹介します。

人工知能を活用した調査選定システム「結(ゆい)」を用いた、税務調査に至る前の“簡易な接触”手続きがテーマです。

📌 実地調査に至る前段階として、書面照会・電話・面接等による是正勧奨を行う

📌 「選定支援システム『結』」に基づき対象法人が選定され、標準化された事務処理フローで運用

📌 対応方法・記録様式・KSK入力手順まで明記、調査移行や記録保存のポイントも整理

令和6年の調査方針を反映した実務上重要な資料です。税理士や企業の経理担当者にとっても、税務調査リスクへの事前対応を考える上で見逃せない内容となっています。

東京国税局「令和7事務年度における簡易な接触の実施について(指示)」

令和7年版は、令和6年版とほとんど変わりませんが、以下のとおり、少し異なった趣旨を記載しています。

(趣旨)

調査の重点化の方針を踏まえ、真に調査すべき事案や???など調査必要度が高い納税者を的確に抽出し、深度ある実地調査を実施する一方で、その他の納税者については、行政指導、署内調査(以下「簡易な接触」という。)等により幅広く接触するなど、納税者のコンプライアンスリスクに応じた最適な接触方法を選択し、限られた事務量の効果的・効率的な活用に努めることとしている。

また、行政指導については、基本的に業務センター(分室を含む。以下「センター」という。)に集約して実施していくこととしており、署法人課税部門においては、センターヘの事務移管を念頭に、ノウハウ蓄積を主目的とした行政指導の試行に取り組んでいる。

これらを踏まえ、令和7亭務年度における簡易な接触による是正を効果的かつ効率的に実施するため、共通的な実施要領等を定めるものである。

AI×税務調査×「簡易な接触」ガイド

AI活用×税務調査「簡易な接触」完全ガイド

人工知能システム「結(ゆい)」による税務調査選定と

行政指導の実務を徹底解説

🤖選定支援システム「結」による管理体制

東京国税局では、局法人課税課が選定した対象法人を、選定支援システム「結」で一元管理しています。実地調査の前段階として、書面照会・電話・面接等による是正勧奨が標準化された手順で実施されます。

🤖選定支援システム「結(ゆい)」とは

東京国税局が開発した選定支援・管理システムです。局法人課税課が選定した対象法人の情報を登載し、接触事績を一元管理します。

- 一元管理:想定される誤り等の内容ごとに、局法人課税課が選定した法人を登載

- 標準化:事務処理フローが明確化され、統一的な運用が可能

- 効率化:接触状況や処理結果をリアルタイムで共有・管理

- 記録保存:接触事績、処理経過、追徴税額等を詳細に記録

3つの重要ポイント

「簡易な接触」制度の基本を理解しましょう

1. 実地調査前の是正勧奨

大口・悪質な不正計算以外の法人に対して、実地調査以外の手法で自発的な見直しを要請します。書面照会、電話、署内調査などを組み合わせて実施。

2. システム「結」による管理

局法人課税課が想定される誤り等の内容ごとに選定した対象法人を、選定支援システム「結」に登載。令和7年6月30日を目途に計画的に実施されます。

3. 行政指導として実施

質問検査権の行使ではなく、任意の協力依頼として実施。回答を拒んでも実地調査の前提とはならないが、協力が推奨されます。

📊 簡易な接触の標準的な流れ

局法人課税課による選定と登載

局法人課税課が想定される誤り等の内容ごとに対象法人を選定し、選定支援システム「結」に登載します。

実地調査予定の確認

実施責任者が対象法人の実地調査予定を確認。実地調査予定がない法人について、実施担当者に簡易な接触を指示します。

署内簿書等での検討

実施担当者が申告書やKSKシステムを基に検討し、簡易な接触対象法人か否かを判断します。

接触の実施(書面・電話・面接)

行政指導であることを明示した上で、想定される誤り等の内容に応じた方法で接触。原則として「申告内容等についてのお尋ね」を使用。

回答内容の検討と是正勧奨

回答内容を基に是正の要否を検討。是正が必要な場合は、電話等で自発的な修正申告書の提出等を勧奨します。

処理完了またはエスカレーション

修正申告等で処理完了、または疑問点が解決できない場合は署内調査・実地調査へ移行。全ての処理経過が選定支援システム「結」に記録されます。

行政指導 vs 税務調査

2つの手続きの違いを正確に理解しましょう

| 項目 | 行政指導(簡易な接触) | 税務調査 |

|---|---|---|

| 法的根拠 | 行政手続法(第2条)に基づく行政指導 | 国税通則法に基づく質問検査権の行使 |

| 回答義務 | ✗ 任意の協力依頼(強制力なし) | ✓ 質問検査権に基づく義務あり |

| 目的 | 自発的な見直し要請・情報提供の依頼 | 適正申告の確認と是正 |

| 実施方法 | 書面照会・電話・署内での面接 | 実地の臨場調査(原則) |

| 加算税 | ✗ 自主的な修正申告のため加算税なし | ✓ 是正時に加算税が課される |

| 事前通知 | ✗ 法令上の事前通知規定なし | ✓ 原則として事前通知あり |

| 調査終了通知 | ✗ 「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」の送付不要 | ✓ 通知書の送付義務あり |

| 記録 | 行政指導記録書を作成、選定支援システム「結」に入力 | 調査経過記録書を作成 |

⚠️注意:回答の有無と税務調査は無関係

誤解を招かないための重要なポイント:

✓ 照会文書に回答しなかったからといって、必ず税務調査が行われるわけではありません

✓ 逆に、回答したからといって、今後税務調査が行われないという保証もありません

✓ あくまで「行政指導」であり、納税者の自発的な協力を求めるものです

よくある質問(FAQ)

東京国税局では、適正公平な課税の実現を図るため、あらゆる機会を通じて様々な資料情報を収集しており、その情報を基に必要に応じて照会文書を送付しています。

局法人課税課が想定される誤り等の内容ごとに対象法人を選定し、選定支援システム「結」に登載して管理しています。具体的な選定基準については、お答えできないことをご理解ください。

この照会文書は、行政手続法(第2条)に基づく「行政指導」として行っているものであり、税務調査とは異なります。

納税者の皆様の御理解と御協力を前提に回答をいただくこととしており、質問検査権の行使ではありません。

照会文書への回答は任意です。「行政指導」として行っているため、強制力はありません。

重要:回答の有無と税務調査が行われるか否かは関係ありません。ただし、今後必要があれば税務調査にお伺いすることはあります。

回答しなかったから税務調査が来る、回答したから税務調査が来ないという誤解のないようご注意ください。

はい、関与税理士から御回答いただくことについては差し支えありません(印紙税を除く)。

ただし、文書照会という事務の性質上、照会文書は法人の代表者宛てに送付しています。回答書の作成依頼については、貴法人から関与税理士に御依頼していただく必要があります。

いいえ。この照会文書は「行政指導」として行っているものであり、税務調査とは異なります。

そのため、税務調査を行った結果、問題がなかった場合に通知する「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」のような文書を送付することはできません。

はい。資料の写しに係る実費については、回答時に見積書及び請求書を同封していただければ、貴法人のお取引金融機関の指定口座にお振込みいたします。

注意:支払う金額はあくまでもコピー代金の実費の範囲内(一般的な単価)であり、人件費等を付加した代金については支払うことはできません。

いいえ。照会文書は行政手続法に定められた行政手続の一環として行うものです。

「個人情報の保護に関する法律」では、今回の照会文書は「国等に協力する必要がある場合」に該当し、「第三者提供の制限」の例外とされています。

したがって、照会事項に御回答されることは個人情報保護法違反には当たりません。

署内調査は、来署依頼により税務署内で実施する更正決定等を目的とした「調査」です。行政指導では疑問点を解決できず、関係書類の確認が必要な場合に移行します。

主な違い:

• 署内調査は「調査」であり、質問検査権に基づく手続き

• 追徴税額が発生した場合、加算税が賦課される

• 実地調査と同様の調査手続が適用される

適切な対応で税務リスクを最小化

選定支援システム「結」による管理体制を理解し、適切に対応しましょう

東京国税局「令和6事務年度における簡易な接触の実施について(指示)」等の内容

以下、東京国税局「令和6事務年度における簡易な接触の実施について(指示)」、「簡易な接触の事務処理要領」の紹介です。

令和6事務年度における簡易な接触の実施について(指示)

標題のことについては、平成21年7月9日付東局課二法2-158「法人課税事務提要の制定について」事務運営指針及び平成13年11月29日付課二消第204号ほか8課合同「間接諸税事務提要(事務運営編)の制定について」事務運営指針によるほか、下記に基づき適切に実施されたい。

(趣旨)

調査の質の向上を図るため、大ロ・悪質な不正計算が想定される法人など調査必要度が高い法人に対しては、深度ある実地調査を実施する必要がある一方で、その他の法人に対しては、自発的見直し要請、本人情報収集又は署内調査(以下、これらを併せて「簡易な接触」という。)など実地調査以外の手法を事案に応じて適切に組み合わせる必要があることから、簡易な接触による是正を効果的かつ効率的に実施するため、共通的な実施要領等を定めるものである。

1 実施者

(1) 実施責任者

対象法人を所掌又は分担する部門の特別国税調査官及び統括国税調査官(以下「実施責任者」という。)とする。

なお、所掌又は分担にかかわらず、源泉所得税又は間接諸税に係る簡易な接触については、それぞれ源泉所得税担当統括官又は法人課税(第1) 部門統括官若しくは消費税等部門統括官とする。

???

(2) 実施担当者

実施責任者が指名した者(以下「実施担当者」という。)とする。

2 対象法人

想定される誤り等の内容ごとに、局法人課税課が選定支援システム「結」に登載した法人とする。

なお、登載した旨等は別途連絡する。

3 実施期間

原則として令和7年6月30日(月)を目途に計画的に実施する。

なお、簡易な接触中に実施期間を徒過した場合は、簡易な接触を継続することに留意する。

4 実施方法

想定される誤り等の内容に応じて、書面照会のほか、電話又は面接によって実施する。

なお、書面照会に当たっては、原則として「申告内容等についてのお尋ね」(FBFAP02、FBFAP03)を使用することとするが、想定される誤り等の内容に応じて、異なる様式を使用する場合は別途連絡する。

5 実施要領

別添1 「簡易な接触の標準的な事務処理要領」を参照する。

6 情報共有体制の確保

部門の共有フォルダ内に行政指導記録書を格納ずるフォルダを作成するなど、適宜の方法によって接触事績及び実施責任者の指示事項等を部門内で共有し、接触対象法人から連絡があった場合に実施担当者以外の職員が対応できる体制を整える。

7 実施事績の入力

(1) KSKシステム

別添2 「簡易な接触に係る標準的なKSK入力判定フロー」を参考にした上で、別添3 「事務区分別・行政指導結果別の行政指導事績入力項目」のとおり入力する。

なお、行炉事の入力漏れを防止するため電話等によって触できた時点又は照会文を発した時点の況を入力した上で行政指導を終了する際に入力済の行政指導事績を更新する。

また、「行政指導事績入力」及び「署内調査事績入力」の入力に当たっては、本件指示に基づく事績とその他の事績を区別するため、実際の実施部門にかかわらず実施部門を「法人課税第27部門」と入力する。

おって、簡易な接触に係る「接触形態区分」は、接触方法に応じて「電話」又は「書面」を選択し、複数の方法で接触した場合には「その他」を選択する。

(注) 1 源泉所得税に係る実施事績については、納付指導情報入力を除き、特段の入力を要しない。

2 間接諸税に係る実施事績については、別添2によらず、「間接諸税>調査支援>調査事績管理事務>決議書入力」機能から、調査区分「実態確認(行政指導)」を選択する。

(2) 選定支援システム「結」

ログイン画面から、実施責任者は「選定支援」又は「行政指導」を、実施担当者は「行政指導」を選択し、別添1の「7 選定支援システム『結』への入力」を参考に随時入力する。

(3) 法人課税集計システム

実施事績に応じ、別途連絡する事務区分で入力する。

8 報告

選定支援システム「結」に入力されたデータを局主管課において毎月10日に確認することから、特段の報告は要しない。なお、実施責任者は、局主管課の確認日の前日までに、選定支援システム「結」に前月末時点における状況が正しく入力されているか確認する。

別添1

簡易な接触の標準的な事務処理要領

1 実地調査予定の確認

実施責任者は、選定支援システム「結」等を基に、対象法人の実地調査予定の有無を確認する。

なお、対象法人の登載時期に応じて、分析表出力後に実施するなど、効率的に確認することに留意する。

おって、実地調査予定の場合は簡易な接触の対象外として差し支えないが、実地調査において当該想定される誤り等を確実に解明するよう調査担当者に指示することに留意する。

2 実施担当者への指示

実施責任者は、検討の結果、対象法人のうち実地調査予定がないと判断したものについては、実施担当者ごとに区分した上で、各実施担当者に簡易な接触を指示する。

なお、実地調査予定と判断した対象法人について、調査着手しないことが確定した場合は、速やかに実施担当者に簡易な接触を指示する。

3 簡易な接触対象法人の判定

実施担当者は、対象法人のうち実地調査予定がないと判断したものについて、申告書をはじめとする署内簿書及びKSKシステムの各種照会機能等を基に検討し、簡易な接触として接触すべきか否かを判断する。

なお、簡易な接触として接触すべき法人(以下「簡易な接触対象法人」という。)が転出済みであることを把握した場合は、実施責任者を通じて転出先所轄署に連絡することとし、連絡を受けた転出先所轄署においては、引き続き簡易な接触を実施する。

???

(注)簡易な接触は調査に移行しない限り再調査に該当しないことから、前回調査対象期間に係る誤り等

が想定される法人であっても、簡易な接触対象法人に該当することに留意する。

4 簡易な接触の実施

実施担当者は、簡易な接触対象法人に対して、行政指導であることを明示した上で、想定される誤り等の内容に応じて別途連絡する接触方法(書面照会、電話等)で接触する。

なお、代表者から関与税理士に回答させる旨の回答があった場合には、関与税理士から回答を受けることとして差し支えない(印紙税を除く。)。

また、接触に当たっては、当該接触が国税通則法に定める質問検査権の行使によるものではなく、あくまでも行政指導として回答を求める任意の協力依頼であることを踏まえ、簡易な接触対象法人にとって回答を拒むことが実地調査の前提となるという誤解を生じさせないよう留意する。

おって、行政指導では疑問点を解決できず、来署依頼によって関係書類を確認する必要がある場合には、別添4 「署内調査の実施方法」を参照し、署内調査に移行することに留意する。

(注) 自発的見直し要請として接触する場合、想定される誤りに係る個々の取引だけでなく、同様の取引についても誤りがないか見直しさせることに留意する。

5 接触後の対応等

(1) 照会文書が返戻となった場合の対応

書面照会において照会文書が返戻となった場合には、返戻原因を解明の上、再発送が可能な場合には再発送を行い、宛先不明等、再発送が困難な場合には、返戻理由等を選定支援システム「結」の「備考」欄に入力し、処理を終了する。

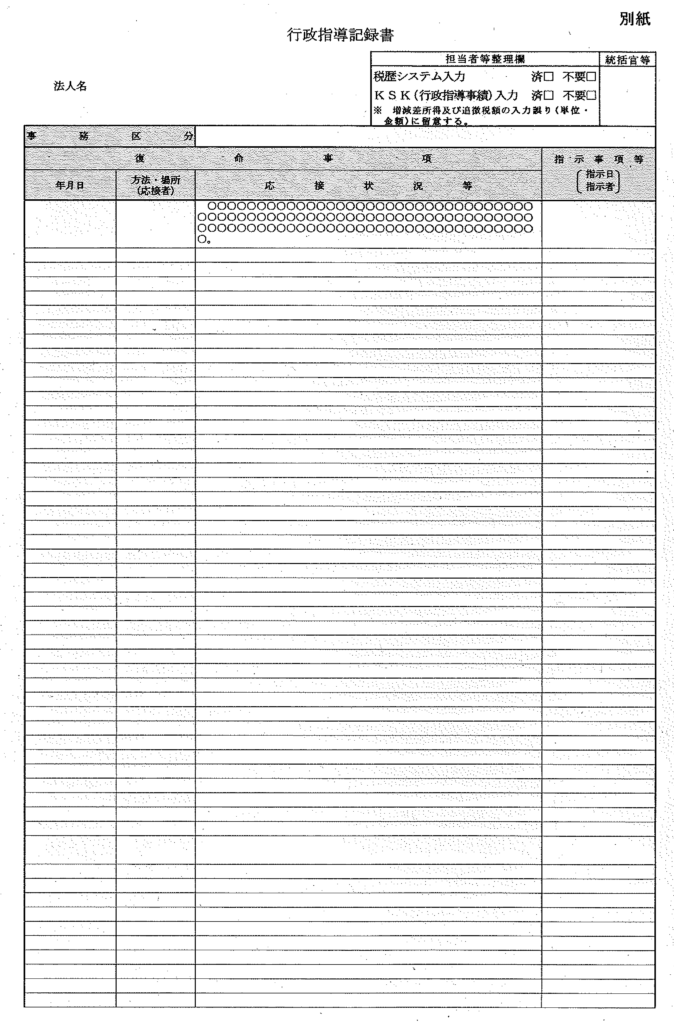

(2) 行政指導記録書の作成

実施担当者は、簡易な接触対象法人ごとに別紙「行政指導記録書」を作成し、接触状況を記載する。

(3) 簡易な接触対象法人からの問合せへの対応

簡易な接触対象法人からの問合せに対しては、別添5 「『書面照会』に関する想定問答」を参考に、適切かつ丁寧に説明する。

(4) 未回答法人に対する勧奨

回答がない法人に対しては、電話又は実地の行政指導を実施し、回答書の提出を促すこととし、回答がない場合は、処理を終了する。

(5) 回答内容の検討等

実施担当者は、簡易な接触対象法人からの回答内容を基に是正の要否を検討し、是正を要する場合は電話等によって自発的な修正申告書の提出等を勧奨する。

6 処理後の整理等

実施担当者は、処理済の行政指導記録書、照会文書ー式(書面による接触の場合)及びその他参考となる書類を所掌部門等へ回付し、所掌部門等において法人税歴表に編てつの上、保存する。

なお、調査部所管法人については、想定される誤り等の内容に応じて源泉担当部門又は消費税等担当において法人税歴表に編てつの上、保存する。

おって、実施責任者は、適宜の時期に選定支援システム「結」を確認し、適切に進捗管理を行うとともに、是正を要するにもかかわらず簡易な接触対象法人が修正申告等の勧奨に応じない場合は、署内調査又は実地調査へ移行するなど、必要な措置を講ずる。

(注) 間接諸税については、間接諸税調査簿に編てつの上保存し、必要があれば、写しを法人税歴表に編てつする。

7 選定支援システム「結」への入力

実施責任者及び実施担当者は、以下のとおり選定支援システム「結」へ入力する。

なお、選定支援システム「結」の操作方法は、別途連絡する場合を除き、局ポータルサイトに掲載する「操作要領」を参照する。

(参考) 「操作要領~行政指導機能編~」の掲載場所

東京国税局ポータルサイト>サイトマップ>法人課税課>システム集>〔課ニ・法・監1〕選定支援システム「結」>「02_操作要領」

(1) 検討開始

「接触状況」を「未検討」から「検討中」へ変更する。

(2) 実施担当者への指示

「担当者名」に実施担当者を入力する。

なお、実地調査予定の場合は、「処理方針・処理結果」の「不活用ヴ実地調査」を選択し、実地調査着手後、「簡易な接触終了日」に実地調査着手日(来事務年度の実地調査を予定しているときは令和7年6月30日)を入力するとともに「接触状況」の「処理済」を選択して処理を終了する。

(3) 簡易な接触対象法人の判定

実地調査予定以外の理由で簡易な接触対象法人に該当しないと判断した場合は、該当する「処理方針・処理結果」を選択し、「簡易な接触終了日」に当該判断した日付を入力後、「接触状況」の「処理済」を選択して処理を終了する。

(注) 1 「転出法人」又は「その他」を理由に簡易な接触対象法人に該当しないと判断した場合は、「備考」欄に転出日及び転出先の署名(例転出日:10/20、転出先:麹町署等)又はその他の理由を入力する。

2 「不活用ー転出法人」が選択された場合、局法人課税課において当該法人を転出先所轄署の選定支援システム「結」に追加登載するため、転出先所轄署における登載作業は不要である。

(4) 簡易な接触の実施

接触態様に応じた「処理方針・処理結果」を選択するとともに、「簡易な接触開始日」に接触開始日を入力する。

(5) 簡易な接触終了時

該当する「処理方針・処理結果」を選択するとともに、「簡易な接触終了日」に接触終了日を、また、「行政指導等による追徴税額」の修正申告等の有無を選択し、修正申告等が「有」の場合は、追徴税額を入力する。各項目に誤りがないことを確認の上、「接触状況」を「処理済」に変更する。

なお、実地調査に移行したときは、「終了日」には実地調査着手日を入力し、「追徴税額」には入力を要しない。

(注) 「処理済」に変更後は、各項目が非活性化されるので、各項目に誤りを把握した場合は、「接触状況」を一時的に「検討中」又は「接触中」に変更し、該当項目の誤りを訂正後、再度「接触状況」を「処理済」に変更する。

別紙4

署内調査の実施方法

署内調査の実施に当たっては、「法人課税事務提要」法人税・消費税関係第3章第3節《署内調査》に基づき実施する。

なお、署内調査は、手続通達1-1に規定する調査のうち、来署依頼により署内で実施する更正決定等を目的とした調査をいい、実地の調査と同様に追徴税額が発生した場合には加算税が賦課されることになる。

また、実施に当たっては、守秘義務の観点から他の納税者等から見えない場所を使用するなど実施場所に配意する。

おって、電話による署内調査は、減額更正処理が見込まれる場合等に限ることから実施しないことに留意する。

1 調査手続チェックシートの記載・確認

事案担当者は統括官から署内調査の指令を受けた事案について、調査手続チェックシート(本表)【署内調査用】及び調査手続チェックシート(管理者用)【署内調査用】を作成し、統括官に手続の履行確認を受ける。

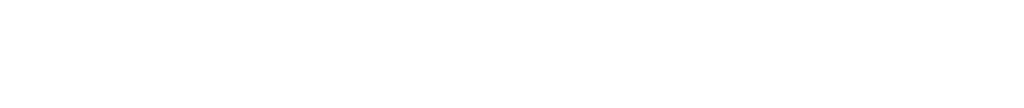

2 事前連絡

法令上の事前通知に係る規定は適用されないが、調査対象法人に来署依頼をする際には、「調査」として接触することをあらかじめ明示するとともに、①調査の目的、②調査対象税目、③調査対象期間を説明することに留意する。

なお、調査対象期間は、申告内容に誤りが想定される事業年度のみを対象とすることとし、事前連絡事項以外の事項について調査対象とすべきと判断した場合には、速やかに調査対象に追加する税目・期間を調査対象法人に説明し、協力を求める。

3 調査経過記録書の作成

法人等との接触内容等については、実地調査と同様に、調査経過記録書に記録する。

4 調査終了の連絡

事案担当者は、署内調査により把握した更正決定等をすべきと認められる内容を整理し、「調査結果の説明書」を作成し、所要の決裁を受けた上で、調査対象法人に対し、十分に理解が得られるよう、非違の内容・金額等について説明し、原則として、修正申告又は期限後申告の勧奨を行う。

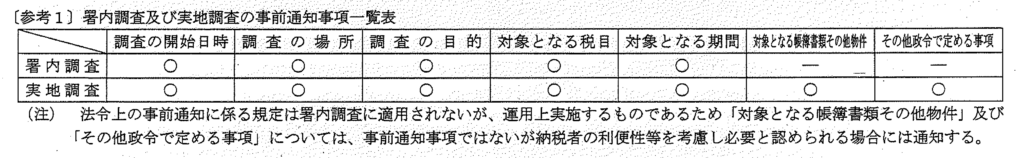

なお、通則法第74条の11第1項の規定は適用されないため、調査の結果、更正決定等をすべきと認められない税目・課税期間については、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」の送付を要しないが、調査終了の際には、更正決定等をすべきと認められない旨を法人に説明することに留意する。

5 実地調査への移行

署内調査を実施しても申告内容の疑問点が解明できず臨場による調査が必要であるなど、実地調査に移行する場合には、事前通知など実地調査に係る調査手続を実施することに留意する。

〔参考2〕調査手続規定の適用関係

別紙5

「書面照会」に関する想定問答

(問1) なぜ、当法人に照会文書を送付したのか。

(答)

(想定される誤り等に応じて、制度の概要を説明する。)

そのため、〇〇を確認させていただきたいと考え、照会文書を送付させていただきました。大変お手数とは思いますが、御理解と御協力をお願いします。

(更問)他の法人には照会文書が届いていないが、なぜ当法人に照会文書を送付したのか。

(答)当局では、適正公平な課税の実現を図るため、あらゆる機会を通じて様々な資料情報の収集を行っており、その情報を基に必要に応じて、照会文書を送付させていただいているところです。

(更問) 具体的に、どのような方法で資料情報を収集しているのか。

(答)具体的な収集の方法については、お答えすることができないことを御理解願います。

(注)???

(問2) 「〇〇」という文書が送付されてきたが、どのような法的根拠・権限で文書照会を行っているのか。

(答)この度送付させていただいた「〇〇」は、行政手続法(第2条)に基づく「行政指導」として行っているものであり、税務調査とは異なり、納税者の皆様の御理解と御協力を前提に回答をいただくこととしておりますので、大変お手数とは思いますが御協力をお願いします。

【参考】行政指導(行政手続法第2条6号)

行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

(更問)「行政指導」と「税務調査」の違いとは何か。

「行政指導」とは、納税者の皆様の自発的な御協力を求めるものであり、今回の照会文書は、00についての自発的な情報提供(又は見直し)をお願いするものとなっております。

一方、「税務調査」は、税務職員が、適正に申告されているかを確認するために質問検査を実施し、仮に適正に申告されていない場合には、それを是正するために実施するものです。

また、「税務調査」の結果、申告内容を是正(修正申告書を提出)することとなり、追徴税額が発生した場合には、加算税のほか、延滞税が課されることがあります。

(問3) 今までこのような照会文書が送られてきたことがないが、いつから照会文書で確認するようになったのか。どこの税務署でも行っているのか。

(答)

税務署においては、当署だけでなく他の税務署においても、従前から必要に応じて、書面によるお尋ねのほか、電話によっても、事業内容や申告内容についての問合せをさせていただいております。

今回は、文書照会という方法を採らせていただいており、大変お手数をお掛けしますが、御協力をお願いします。

(問4) 「行政指導」の対象となる場合と「税務調査」の対象となる場合の違いは何か。

(答)

税務署では、各種の資料情報や申告内容等を総合勘案して、「行政指導」を行うか、「税務調査」を行うかを適切に判断して、実施することとしております。

(問5) 「〇〇」という文書が送付されてきたが、忙しくて回答することができない。照会文書への回答は強制なのか(税務調査でなければ、回答する義務はないのではないか。)。

(答)

この度送付させていただいた「〇〇」は、「行政指導」として行っているものであり、納税者の皆様の御理解と御協力を前提に、回答をいただくこととしておりますので、大変お忙しいとは思いますが御協力をお願いします。

(問6) 回答に応じなかったら、税務調査が行われるということか。又は、回答に応じれば、税務調査が行われないということか。

(答)

この照会文書に対しての回答の有無と税務調査が行われるか否かは関係ありませんが、今後、必要があれば税務調査にお伺いすることはあります。

【注意事項】

照会文書の送付については、「行政指導」として行っているため、法人が回答しなかった場合には税務調査が行われるとの誤解が生じないように留意する。

また、一方で法人が回答した場合には、回答したので税務調査が行われないとの誤解を与えないように留意し、次回の調査の際に苦情とならないように留意する。

(問7) 税金関係については、全て税理士に任せているので、税理士に確認してもらいたい。

(答)

今回送付させていただいた「〇〇」につきましては、文書照会という事務の性質上、法人の代表者宛てに送付させていただいております。

照会事項について、関与税理士から御回答いただくことについては差し支えありません(注)が、お尋ねに対する回答書の作成依頼については、大変申し訳ありませんが、貴法人から関与税理士に御依頼していただければと存じます。

(注) 印紙税については、税理士に委任できないことから、法人から回答する必要があることに留意する。

(問8) この照会文書に回答して、問題がなければ何か文書をもらえるのか。

(答)

この度送付させていただいた照会文書は、行政手続法(第2条)に基づく「行政指導」という手続の一環として行っているものであり、税務調査とは異なり、あくまでも納税者の方の任意の御協力の下、貴法人の取引内容について、お尋ねさせていただいているものです。

なお、行政指導は税務調査には当たらないため、税務調査を行った結果、問題がなかった場合に通知させていただく「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」のような文書を送付することはできませんので、御理解のほどよろしくお願いします。

(問9) 照会文書で書類の写しの提出を求めているが、その費用は税務署で負担してくれるのか。

(答)

資料の写し(コピー)に係る実費(注)については、照会文書に対する御回答をいただく際に実費代金に係る見積書及び請求書を同封していただければ、貴法入のお取引金融機関の指定口座にお振込みさせていただきます。

(注) コピー代金として支払う金額は、あくまでもコピー代金の実費の範囲内(一般的な単価)であり、例えば人件費等を付加した代金については支払うことはできない。

(問10) 照会文書で提出を求められた資料は大量であり、写し等をとる時間もなく、コストもかなり掛かるが、資料を全て送付しなければならないのか。

(答)

(照会事項の回答に必要な書類等を聞き取った上で、)関係資料の全ての写しを提出していただく必要はありませんので、後日、計算内容が分かる資料の写しを送付していただければ幸いです。

(問11) 照会事項については、取引先に無断で第三者に提供すると個人情報保護法違反になるのではないか。

(答)

照会文書は、行政手続法に定められた行政手続の一環として行うものであり、「個人情報の保護に関する法律」においては、今回の照会文書は「国等に協力する必要がある場合」に該当し、「第三者提供の制限」には該当せず例外とされているため、貴法人が照会事項に御回答されることは個人情報保護法違反には当たらないことになります。御多忙とは思いますが、御理解と御協力をお願いします。

【参考】個人情報の保護に関する法律

(利用目的による制限)

第十八条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本: 人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。

3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

(中略)

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(第三者提供の制限)

第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

(中略)

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

(問12) 照会事項について、わざわざ文書で回答するのは面倒である。不明な事項に対する照会であれば、電話での回答でも良いか。

(答)

照会事項については、電話で御回答いただいても差し支えありませんが、内容が分かる資料については、可能であれば、後日、写しを送付していただければ幸いです。

行政指導記録書

参考資料1 第29回 国税審議会 議事録

| 日時: | 令和7年12月8日 13:59~15:10 | ||

| 場所: | 国税庁第一会議室/オンライン | ||

| 出席者: | 国税審議会委員 | 佐藤会長 | |

会長

ありがとうございました。よろしいですか。

特になければ、ちょっと私から3点質問させていただけますでしょうか。

1点目は実調率等の問題ですが、5ページから7ページを見ると、実地調査と簡易な接触の比率を見たときに、法人税だと例えば実地調査が5万4,000件で簡易な接触が8万5,000件ですから、簡易な接触が大体1.6倍ぐらいで、相続税だと約2.2倍ぐらいなんですが、所得税は実地調査が4.7万件に対して簡易な接触が55.7万件あると、11.8倍もあるという突出した構造になっていると思います。

所得税が特に多いと見るのか、法人税は簡易な接触をしにくいという何か事情があるのか、そのあたり、これだけの開差が出てくるのはなぜかということを、お分かりであれば教えていただきたいというのが第1点です。

第2点が、デジタル化の関係で国・地方間データ連携ということが挙げられていますが、近年どういう連携が加わっているのか。それから、KSK2、恐らく来年の9月24日の稼働ですよね。このKSK2において国・地方間データ連携がどのように進むのかということについて、教えていただければ幸いです。

最後に、29ページで富裕層の海外取引について、非違が見つかった件数が487件で追徴税額が71億ということで平均1,400万円というのはちょっと、富裕層をつかまえて調査したにしては少し少ないかなという印象もありますが、この点について何かコメントがあればいただきたいという、以上3点です。

よろしくお願いいたします。

課税部長、どうぞ。

課税部長

1点目と3点目につきまして、私からお答えさせていただきます。

1点目の実地調査と簡易な接触の比率の関係でございますけれども、なかなかクリアにこうですというのをお答えするのは申し上げにくいんですけれども、申し上げることがなかなか困難なんですけれども、簡易な接触というのは、その内容として申告書の明白な誤りですとか、あるいはその添付書類が不備であるといったようなものがその簡易な接触の内容といいますか、簡易な接触の対象となる事案ということでございますけれども。

所得税の申告につきましては、これ申告件数がもう圧倒的に多うございます。2,339万件ということで、相続税、法人税と比べて圧倒的に多いということで、そういった中で、やはり申告に不慣れな方からの申告というのが非常に多いんではないかというふうに思われまして、そのため、その所得税の申告においては、そういう簡易な接触の対象となる申告書の明白な誤りですとか添付書類があるからではないかというふうに推測をいたします。

法人税、相続税の場合は、所得税に比べて税理士の関与が割合が多いといいますか、そこはある程度しっかりしたものが、申告内容のものが多いということではないかと思ってございます。

3点目、富裕層の関係の追徴税額、ちょっと小さいんじゃないかという、そういう御意見といいますか、そういった問題意識に基づく御質問だと思いますけれども、当然ながら、富裕層につきましても調査優先度の高いものから調査を実施しております。海外投資などを行った富裕層への実地調査の1件当たりの追徴税額、これは実地調査件数の554件で調査による追徴税額71億円を割った数字ですので、会長の数字と若干ずれますけれども、それが1件当たり1,290万円ということでございまして、一方で、その所得税全体の実地調査全体の1件当たりの追徴税額、これが資料にもございますけれども224万円ということですので、一応その約6倍にはなっているということでございますが。

繰り返しになりますけれども、これはもうちょっと頑張る必要があるんじゃないかというような激励の意味というふうに受け止めておりますので、やはりこの富裕層による国際的な租税回避というのは課税の公平を損なって、ほかの納税者の信頼、これに信頼を揺るがすという大きな問題であるというふうに私どもとしても思っておりますので、これからも不断に事務運営をきちっと見直しながら、適正・公平な課税の確保に向けて積極的に引き続き努力を、取組を進めてまいりたいというふうに思っております。

参考資料2(ダウンロード可)

東京国税局「令和6事務年度における簡易な接触の実施について(指示)」.pdf

以下の記事も参考にしてください。